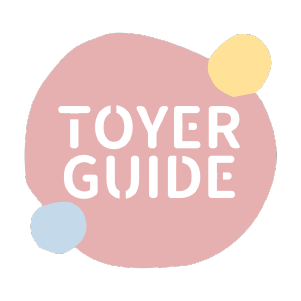

放學後自制力崩潰

經過了一整天,終於可以和孩子見面!滿心期待的到學校接孩子放學,想要和孩子聊聊天,沒想到孩子從車上就開始大鬧脾氣。回到了家又開始一連串的崩潰:亂丟玩具、不好好吃飯、躺在地上耍賴、然後大吼大叫⋯你雖然想要好好和他說話,卻耐心卻被消磨殆盡⋯「你在學校也會亂丟玩具、對老師大吼大叫嗎?」你忍無可忍地大聲斥責孩子,孩子聽到後,不可置否的便開始大哭。今天看起來,是個不太順利的一天。

或許這樣的場景,不管對孩子還是父母都不太陌生,明明在學校是被老師稱讚的乖孩子,怎麼一到家裡就開始抱怨、大吵大鬧、甚至情緒失控?彷彿在學校是小天使,回家之後直接化身小惡魔!其實這樣的現象,和「放學後自制力崩潰」(after-school restraint collapse)有關,今天就讓我們一起聊聊「放學後自制力崩潰」,以及身為父母應該如何應對吧!

在進入正題之前,想要和大家分享一個社會學的概念,那就是「前台」與「後台」的概念。這兩個名詞源自於社會學家高夫曼(Erving Goffman)的戲劇論,以劇場表演來說明人們的社會行為。在戲劇論中,我們的生活就像是舞台一樣,我們除了在舞台上表演,展現自我以外,也會成為觀眾欣賞別人的表演,建立對於他人的印象,但不論多麼厲害的表演者,總會有需要休息、放鬆、自在做自己的時候,因此,前台與後台的不同就出現了:

前台 fronts stage:是面對觀眾演出的舞台。當我們在前台時,我們會盡力表演,展現自己的個人特色與好印象。以下是一些關於前台的舉例:

- 在職場時,期待能夠讓老闆看到有能力的一面,因此在會議上努力的提建議。

- 在期末報告時,透過流利的口條與精心準備的簡報,呈現自己的學習表現。

- 在學校時,期待自己能夠受歡迎,因此維持著禮貌、溫和的形象。(謝謝這段!我覺得這段好棒!很清楚)

後台 back stage:是演員休息的後台。當我們走入後台後,我們可以放鬆做自己,不必完全符合社會期待。以下是關於後台的舉例:

- 下班後,躺在床上一動也不動,只想要不斷的滑手機。

- 放學回到家後,將衣服丟到椅子上,超級懶惰整理的…

- 在經過長時間的社交後,回到家後一句話都不想講。

而「放學後自制力崩潰」正代表著孩子從前台到後台的過程。英國學者Andrea Loewen Nair發現:當孩子進入學校環境時,會開始學習許多團體的規矩、面臨高結構性的需求,像是「好好的坐在位置上」、「好好的排隊」、「在課堂間保持安靜」等,因而耗費了許多意志力來控制自己,而回到熟悉與安全的家中,走入自己的後台,一整天的壓力、脾氣、情緒就容易浮上檯面,開始胡亂宣洩。這種現象更有可能發生在12歲以下的學童,尤其是「在學習與社交遇到困難的孩子、對於情緒較為敏感的孩子」,對孩子而言,同時兼顧學習與滿足規範與要求,是非常非常辛苦的挑戰。

而孩子的情緒一股腦的溢出時,有可能會發生以下的情緒反應:

| 積極行為 | 消極行為 |

| 發脾氣、崩潰等行為,以大吼大叫等行為宣洩情緒 | 情緒處於關閉狀態,沒有過多的情緒起伏 |

| 容易情緒化、易怒,可能因為小事與父母起衝突 | 變得極度疲倦,只想要好好休息 |

| 不願意做任何事情,變得有些無理取鬧 | 變得想睡覺,可能回家路上就睡著了 |

| 變得更加黏人 | 常常開始發呆 |

而身為父母的話,面對孩子們的負面狀態時,又應該如何應對呢?接下來,筆者想分享一些幫助孩子的方法:

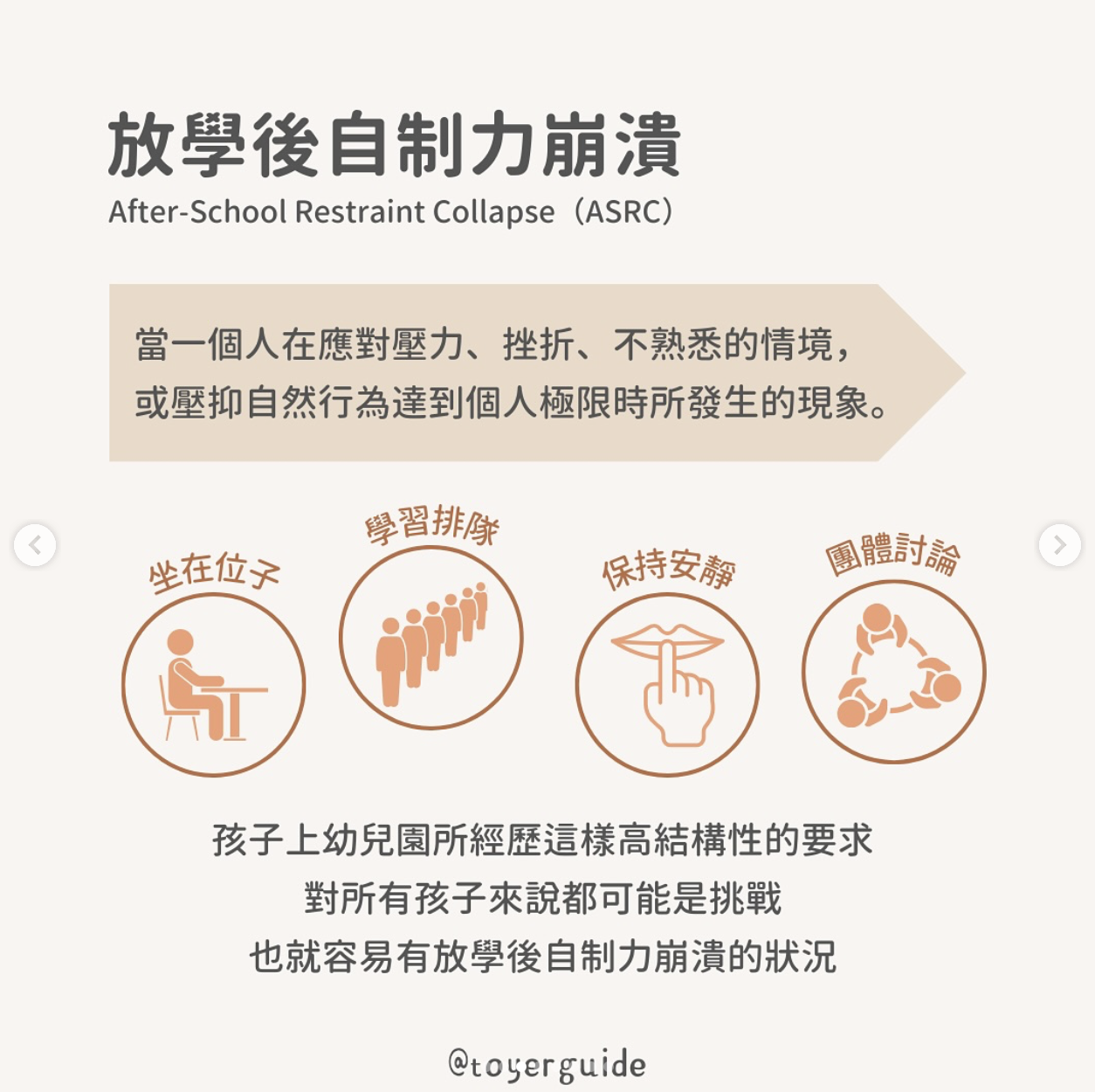

1.滿足基本需求

- 提供小點心、早點吃晚餐,讓孩子能夠及時補充能量

- 讓他們在放學後換上自己喜歡的衣服,脫去「好學生」的形象,讓孩子能夠好好做自己、好好休息

- 確保睡眠充足,保持固定的睡前作息,讓孩子們能夠獲得充足的休息

2.減壓活動

- 安排放學後的放鬆、自由時間,讓孩子透過自己喜歡的活動來放鬆心情

(有些孩子喜歡獨處,有些孩子喜歡跑跳) - 在孩子不想說話時,讓孩子有自己紓壓的活動,除了可以讓孩子有安全感、也可以讓孩子專注於自己的世界、得到放鬆的效果,像是閱讀、聽音樂等都是不錯的方式

3.高品質的一對一時間

- 每天花時間與孩子無電子產品干擾地相處,建立連結並給予關注

4.陳述句 VS. 問句

- 孩子在放學後被排山倒海的問題詢問時,可能會感到焦慮和不知所措

- 在關心時多一些同理心,思考孩子的感受

- 用陳述句來引導對話,等孩子準備好了再開始交談。

例如:「我知道你今天畫了一幅畫,等等可以給我看嗎?」

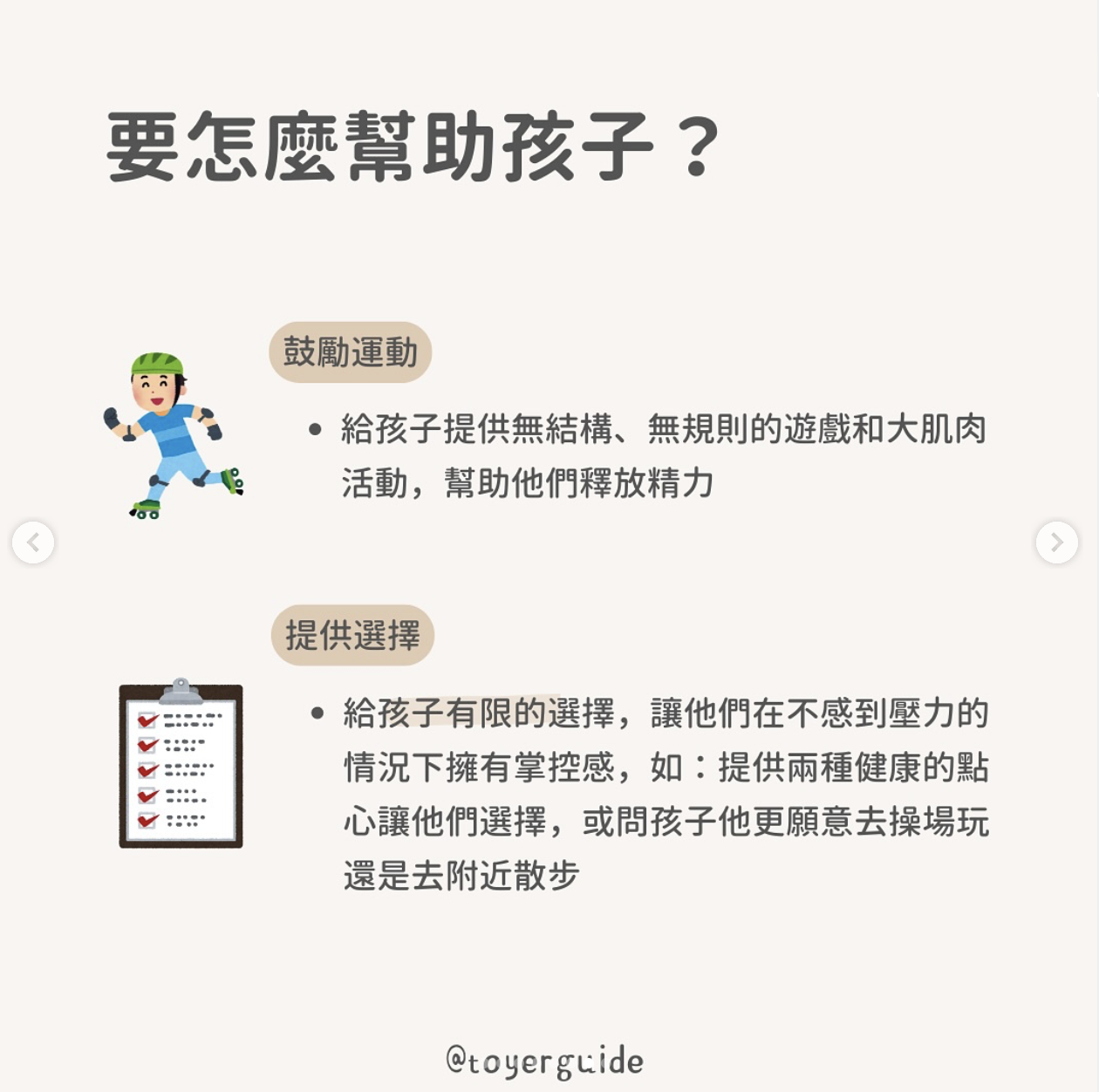

5.鼓勵運動

- 提供無結構、無規則的運動機會,盡情釋放精力

6.提供選擇

- 給孩子有限的選擇,讓他們在不感到壓力的情況下擁有掌控感,如:兩種健康的點心讓孩子選擇,或是詢問想要去操場玩還是附近散步

「放學後自制力崩潰」正說明著孩子不是故意在家找把拔媽麻的麻煩,而是自己的小小情緒需要得到釋放。若下次遇到孩子亂發脾氣,在責備之前,可以多想一下、同理孩子的感受,一起陪著孩子與自己的情緒共處,讓家不再是衝突的場所,而是最安心的避風港!

圖/蔡亞芯 文/高翊展

View this post on Instagram