小孩打人怎麼辦?

「好了!夠了!不要打了」這是我第一次在課程中對孩子們發脾氣。一開始上手作課程時,孩子們明明相處得十分融洽,但在課程進行到一半時,突然因為搶彩色筆而發生爭吵,最後你推我擠,兩個小朋友打了起來。我嘗試抱著其中一個小朋友,希望他能冷靜下來,但在氣頭上的孩子根本聽不進去,反而對我拳打腳踢,最後小朋友跑出教室,留下狼狽且錯愕的我們⋯

孩子出現打人行為一事,相信不只是我,對於很多爸爸媽媽或著老師都不陌生,不論是在學校、遊樂場還是家庭中,小孩打人一直是令人頭痛的議題,和同學一有爭執,就對同學動手動腳;得不到想要的東西就用推、搶、拳打腳踢等肢體動作…諸如此類的戲碼,在帶小孩時時常上演,但應該如何處理呢?今天想要和大家深入聊聊,當孩子打人時,身為陪伴者的我們能夠如何幫助孩子。

首先,在解決孩子們打人的問題前,必須要了解的是「小朋友為何會打人」。以下是一些小朋友打人背後的原因:

- 暴力本能

暴力傾向可以追溯到早期的生存環境中,攻擊行為是爭奪資源或捍衛群體的手段。因此,攻擊性或衝動可能是一種演化自我們祖先的本能反應。面對這樣的孩子,我們需要打破連結,告訴孩子打人無法得到他想要的結果,並帶著孩子做出對的行為,讓孩子為了得到喜歡的結果而重複做出對的行為,建立正確的行為與結果連結

- 釋放能量

有些孩子精力充沛,可能需要透過身體活動來發洩多餘的能量,而這些活動如果沒有被正確引導,就可能變成推或打。或許遇到上述情況,引導孩子從事消耗能量的運動與興趣,用適當的方式發洩溢出的能量,也是一種不錯的選擇。

- 測試界限

孩子有時候會嘗試用行為來試探大人的反應,看看「我這樣做會發生什麼?」。此時大人需要建立適當的遊戲界線,說明清楚彼此的身體界線,並請小朋友尊重。並且在被打時不要做出太多誇張的反應,讓小朋友覺得很好玩。

- 語言能力不足

小小年紀的孩子還無法用語言表達情緒,特別是在挫折或不滿時,打人變成了他們的「直接反應」。面對此狀況時,大人與其關注於打人一事,不如教孩子使用替代性的策略表達需求、來取代打人的行為。

- 保護自己

當孩子覺得自己受到威脅(例如,個人空間被侵犯或玩具被搶走),他們可能本能地用手「捍衛自己」。此時也需要透過引導,讓孩子能以合適的方式表達需求。

- 情緒需求未被滿足

如果孩子感到孤單、嫉妒或被忽視,他們可能用打人來吸引大人注意。或是累積負面情緒爆發的情緒反應。大人可以先帶孩子到安靜的角落冷靜,以安撫情緒為優先,而非說教。而在平時,也可以透過情緒量表等方式,教導孩子辨認自己的情緒耐受度,當感覺自己快要爆炸時,可以透過離開現場、深呼吸等方式緩和情緒,讓情緒有較好的出口!

看完上述的許多原因後,我們不難發現:很多時候,孩子打人的動機往往是「需求無法被滿足」或「無法適當表達情緒」,因此與其嚴厲地告訴孩子「不可以打人!」,或許讓孩子學會好好的表達情緒、解決需求,能夠更有效的從根本解決問題喔!而接著,若小朋友開始打人,「當下」該如何應對呢?陪伴者可以透過以下的方法緩解當下的情況:

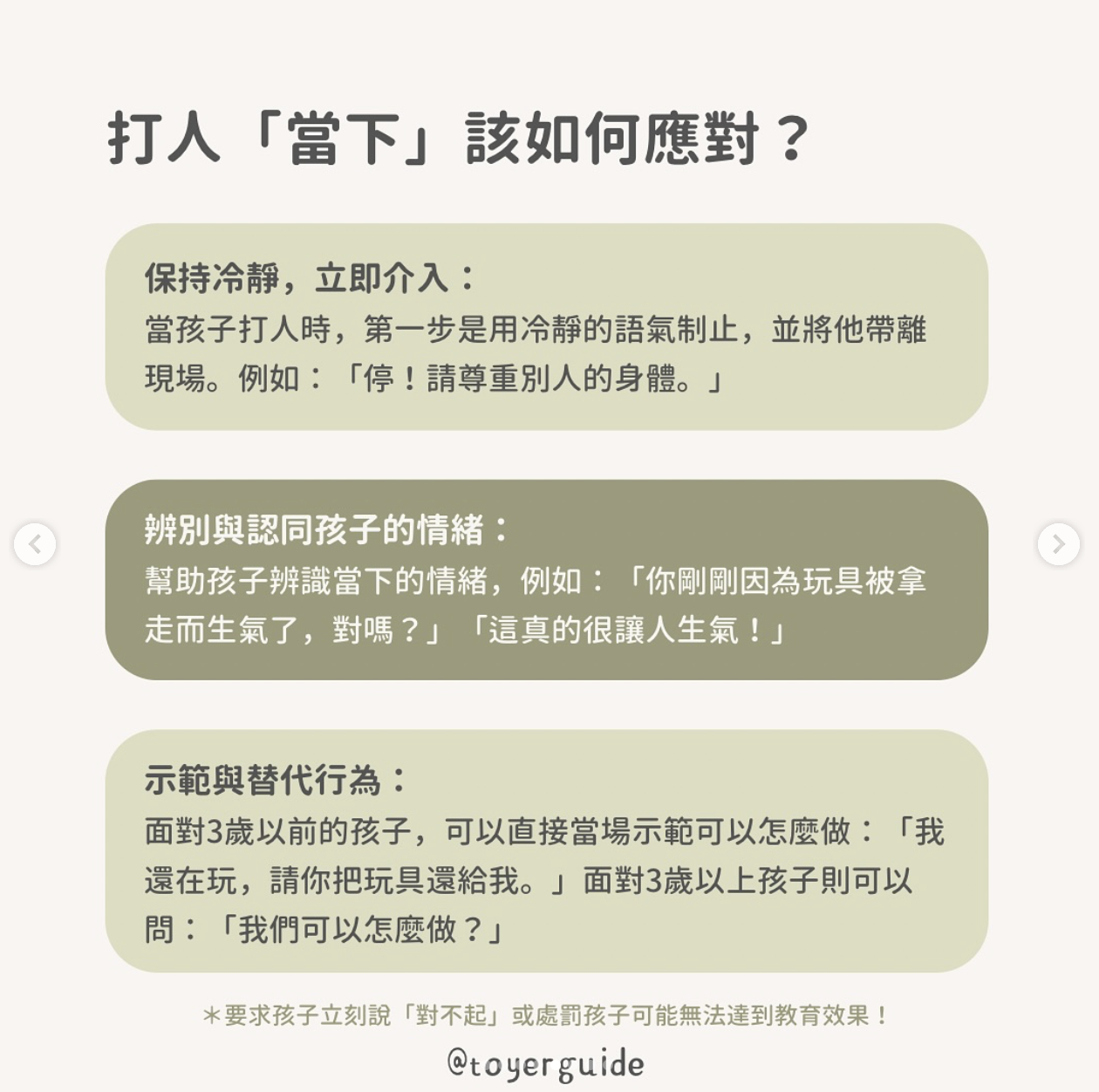

- 保持冷靜,立即介入:

當孩子打人時,第一步是用冷靜的語氣制止,並將他帶離現場。例如:「停!請尊重別人的身體。」

2. 辨別與認同孩子的情緒:

幫助孩子辨識當下的情緒,例如:「你剛剛因為玩具被拿走而生氣了,對嗎?」、「這真的很讓人生氣!」

3. 示範與替代行為:

面對3歲以前的孩子,可以直接當場示範可以怎麼做:「我還在玩,請你把玩具還給我。」

面對3歲以上孩子則可以問:「我們可以怎麼做?」

雖然孩子打人的當下,大人可能情緒也會受到影響、有些波動,但立刻嚴厲的斥責孩子或處罰孩子,可能無法達到教育效果,畢竟孩子打人的起點是來自於需求的不滿足與情緒抒發,從源頭解決問題才能有效的幫助孩子成長喔!

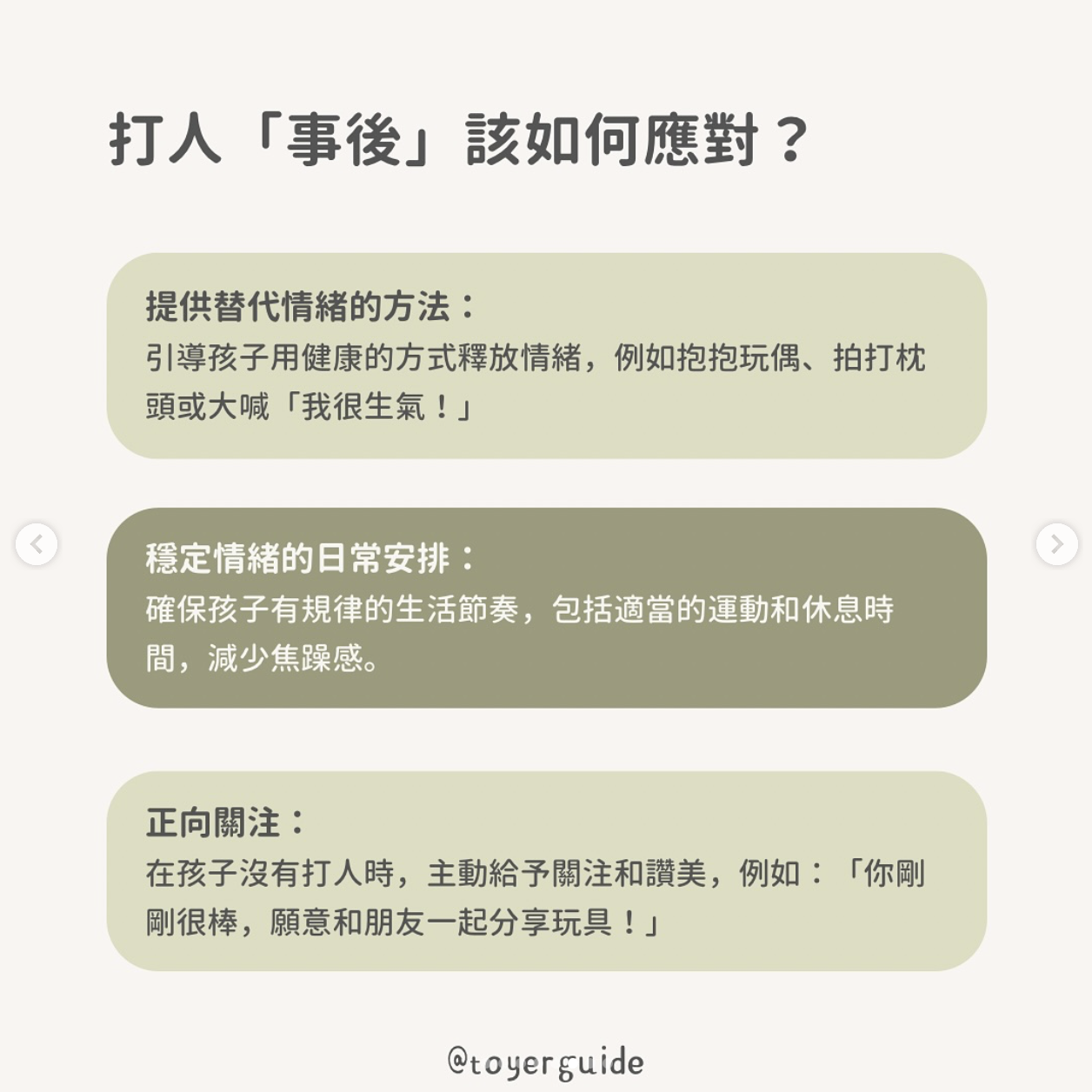

不過,打人「當下」的回應與「事後」的回應也會有所不同,以下提供給大家參考:

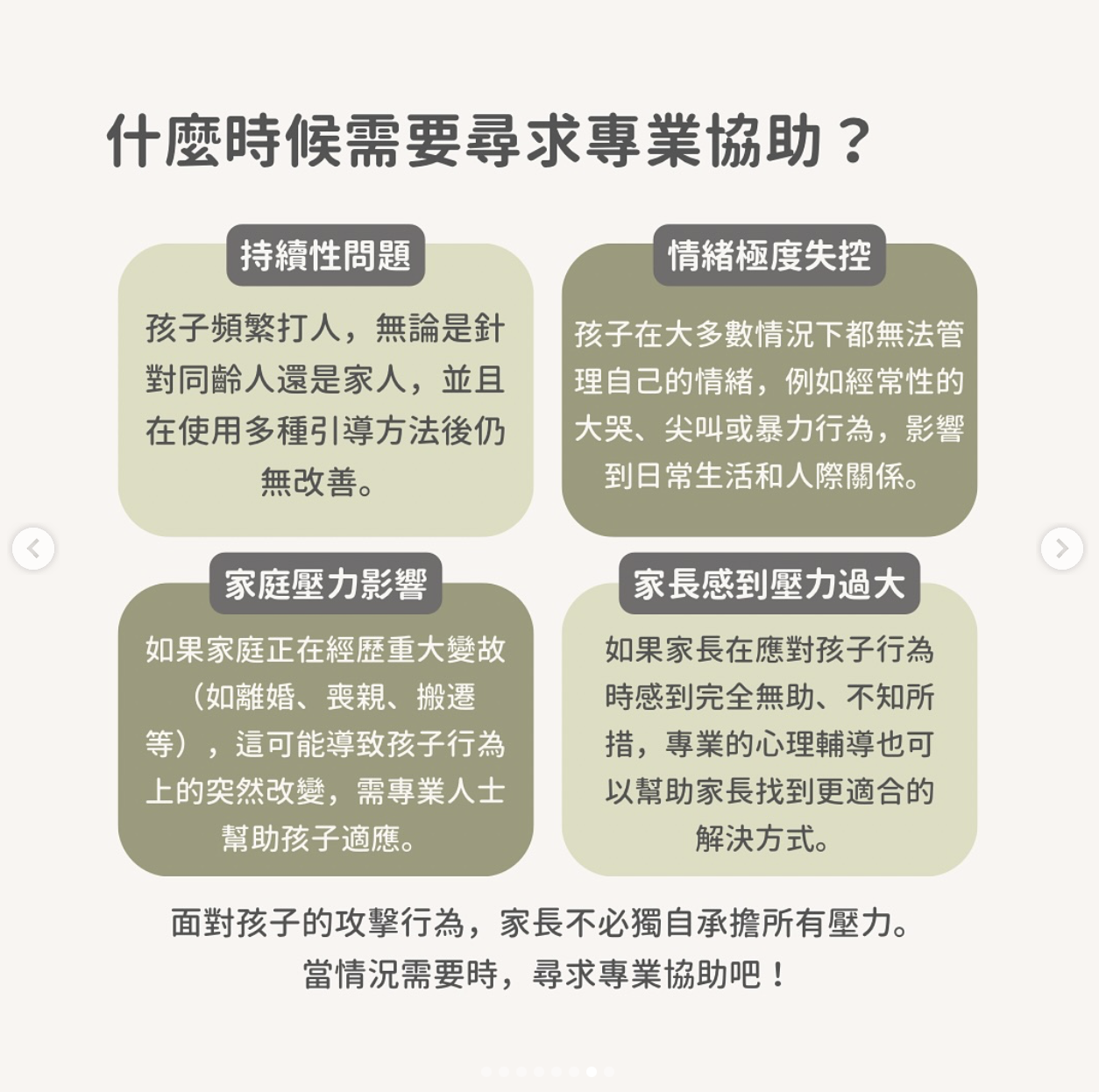

但有時,當孩子的攻擊性行為狀況變得嚴重時,適時的尋求專業協助也是一種途徑,可以幫助家長找到更適合的解決方式,那什麼時候應該需要尋求專業協助呢?

- 持續性問題

孩子頻繁打人,無論是針對同齡人還是家人,並且在使用多種引導方法後仍無改善。

2. 情緒極度失控

孩子在大多數情況下都無法管理自己的情緒,例如經常性的大哭、尖叫或暴力行為,影響到日常生活和人際關係。

3. 家庭壓力影響

如果家庭正在經歷重大變故(如離婚、喪親、搬遷等),這可能導致孩子行為上的突然改變,需專業人士幫助孩子適應。

4. 家長感到壓力過大

如果家長在應對孩子行為時感到完全無助、不知所措,專業的心理輔導也可以幫助家長找到更適合的解決方式。

面對孩子的攻擊行為,家長不必獨自承擔所有壓力。當情況需要時,尋求專業協助也是一個好方法喔!希望大家看完這篇文章後,能夠更加理解孩子打人行為背後渴望被理解的需求與情緒,並且在孩子打人時,能成為溫柔的陪伴者,陪孩子一起更認識自己,學習如何和自己的情緒好好相處。

圖/蔡亞芯 文/高翊展

View this post on Instagram